Fotografer: Fiona Angelina

Mengupas Stereotip Etnis Tionghoa di Indonesia

Oleh: Madya Wahyu

Sejak dahulu, kaum Tionghoa dianggap sebagai komunitas “orang asing” yang eksklusif di Indonesia. Di sisi lain, mereka sebenarnya tidak asing dalam sejarah masyarakat Indonesia. Menilik hal tersebut, Sabtu (13/11/2021), Center for Chinese Indonesian Studies (CCIS) Universitas Kristen (UK) Petra mengadakan #CasCIscuS atau forum diskusi etnis Tionghoa. #CasCIscuS episode 36 ini mengangkat tema “Aktivis Tionghoa Indonesia di Kampung Kota”. Acara ini berlangsung secara daring melalui media Zoom dan dimulai pukul 19.00 WIB.

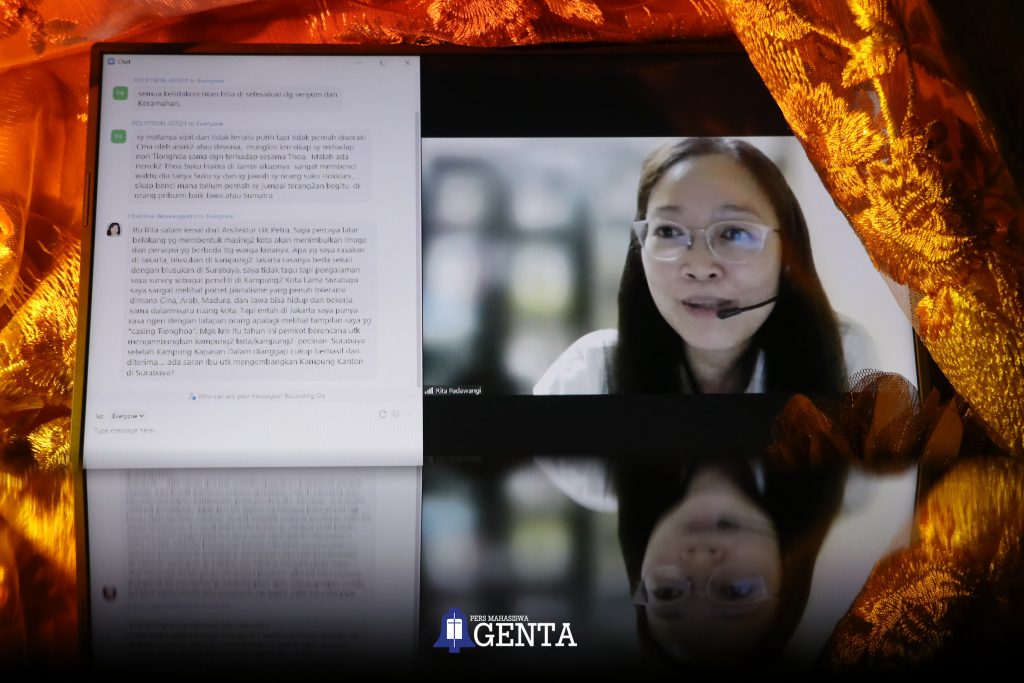

#CasCIscuS kali ini menghadirkan Rita Padawangi, seorang sosiolog, selaku pembicara. Menurutnya, beberapa orang masih belum tepat dalam mendefinisikan kata “kampung”. Mereka menganggap kampung sebagai sesuatu yang tertinggal, tidak cocok terhadap modernitas, dan memiliki infrastruktur yang buruk. Padahal jika diteliti lebih lanjut, kampung adalah tempat di mana pemukim saling mengenal satu sama lain. Relasi sehari-hari di sana membentuk kampung kota, bukan hanya secara fisik, melainkan juga kegiatan di dalamnya.

Setelah itu, Rita turut memaparkan pengamatannya perihal aktivis Tionghoa Indonesia di kampung kota. Rita menilai beberapa orang masih memiliki stereotip tertentu antara etnis Tionghoa dan kampung kota. Selain itu, Rita berpendapat, stereotip tersebut membuat mereka dan kampung kota semakin berjarak sehingga timbul segregasi. Segregasi sendiri merupakan tindakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok, suku bangsa, ras atau etnis secara paksa. “Padahal sejatinya, kampung merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam etnis berbeda,” jelasnya. Dalam kenyataannya, masih banyak aktivis Tionghoa Indonesia yang tinggal di kampung karena mereka merasa aman dan nyaman.

Selanjutnya, dalam menyoroti segregasi sosial dan kampung kota zaman kolonial, Rita menyebutkan dua istilah, yakni Wijkenstelsel dan Passenstelsel. Wijkenstelsel merupakan sistem zonasi pada zaman kolonial Belanda abad ke-18. Sedangkan, Passenstelsel merupakan kewajiban bagi warga Tionghoa untuk memiliki izin sebelum nantinya dapat bepergian keluar dari permukiman etnisnya. Kedua hal tersebutlah yang menghalangi pembentukan permukiman etnis campur dan membatasi interaksi antara etnis. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang yang marak terjadi penggusuran kampung akibat usaha sektor swasta. Hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman bagi oknum yang memandang etnis pemimpin sektor swasta.

Mendekati penghujung acara, Rita kemudian membagikan beberapa cerita dari aktivis Tionghoa Indonesia. Mereka mengaku telah merasakan dampak langsung stereotip yang mengusik keamanan dan kenyamanan. Tak jarang, mereka juga menemukan anak-anak yang meneriakkan etnis atau agama yang dianut aktivis tersebut. Namun, Rita menyimpulkan sebuah pesan, “Di kampung kota, seorang bapak dapat merasa terganggu dengan suara bising saat ronda malam, tetapi bapak itu sebenarnya sedang bertoleransi.” Sebagai penutup diskusi, Rita pun berpesan agar peserta dapat menyadari pentingnya bertoleransi walaupun berada di tengah keberagaman.

Segregasi, stereotip, dan rasisme bisa dialami oleh siapa saja. Untuk itu, tercetuslah aktivisme kampung kota sebagai aksi desegregasi. Kampung kota sebenarnya merupakan sarana praktik kebhinekaan dalam ruang kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, mari kita merekatkan jarak untuk hidup berdampingan dimana pun dan dengan siapa pun ya, Sobat GENTA!